Kindheit und Jugend

Erinnerungen

von

Josef Brieler

"Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht."

(Art. 6 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes)

* * *

"Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, sittlichen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen."

(Art. 25 Abs. 1 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz)

* * *

Nach den folgenden Darstellungen aus meiner Erinnerung bin ich überzeugt, daß meine Eltern ihrer grundgesetzlichen und verfassungsrechtlichen Verpflichtung in jeder Weise und zu jeder Zeit gerecht geworden sind. Dafür danke ich ihnen herzlich!

* * *

Anmerkung:

Der nachfolgende Beitrag "Kindheit und Jugend - Erinnerungen"

ist im Jahre 1997 im Eigenverlag auch als Buch erschienen.

(klicken Sie auf einen Titel des Inhaltsverzeichnisses und der entsprechende Artikel wird Ihnen angezeigt)

Vorwort

Der Weg und die Heimkehr nach Neuendorf

Die Kunst des Überlebens nach dem Krieg und die „Währungsreform”

„Singe, wem Gesang gegeben“

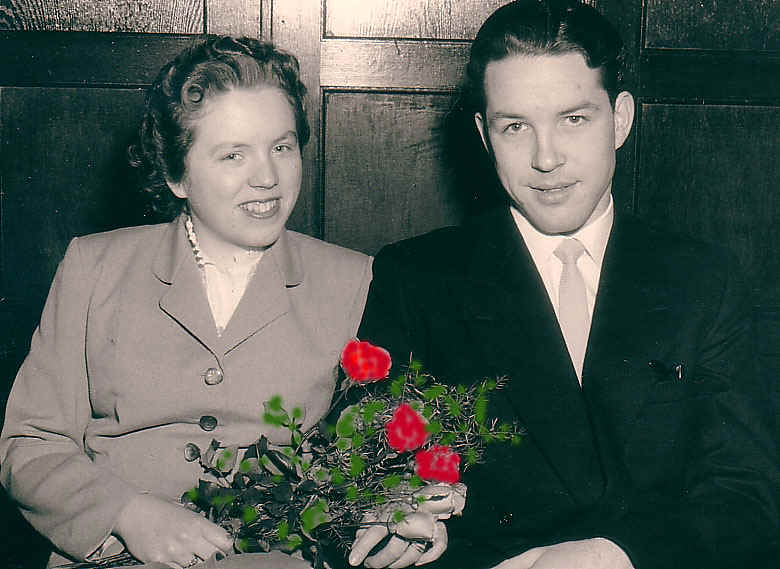

Start in einen Beruf und Marlies tritt in mein Leben

* * *

V o r w o r t

(1) - Wie schon bei der ersten Auflage 1997 habe ich auch bei der zweiten nunmehr vorliegenden Auflage die ursprüngliche deutsche Schreibweise beibehalten und somit nicht nur die erste Rechtschreibreform 1995, sondern auch die zweite Rechtschreibreform 2005 unberücksichtigt gelassen; denn weder die erste noch die zweite Reform sind vom deutschen Volk nicht wirklich angenommen worden.

Die in der ersten Ausgabe vorhandenen orthografischen Fehler sind nunmehr behoben. Außerdem sind als wichtiges Merkmal jetzt viele eigene Fotos der Familie und solche aus Familienbeständen eingefügt worden, was zu einer besseren Gesamtdarstellung geführt hat.

Neuhäusel, im Juni 2007

Der Verfasser

* * *

V o r w o r t zur ersten Auflage 1997

(1) - Ob man sich noch an alles erinnern kann, wenn man schon fünfundsechzig ist, und der Gedanke immer wieder auftaucht, sein Leben aufzuschreiben, um es seinen Kindern und Enkeln aufzuschließen? Man wird sich wohl kaum an alles erinnern können. Und ob es eine gute Idee ist, sein Leben den Nachkommen zu offenbaren; das weiß ich jetzt, wo ich beginne es aufzuschreiben, auch noch nicht so genau. Vielleicht sind sie überhaupt nicht interessiert daran.

Keiner meiner drei Söhne hat je von sich aus etwas zu diesem Gedanken gesagt. Aber in Gesprächen mit meinen Geschwistern, deren ich fünf habe, von denen der älteste meiner zwei Brüder leider schon im Alter von 52 Jahren verstorben ist, kam wiederholt die Aufforderung an mich, meine Erlebnisse doch aufzuschreiben. Ich bin älter als alle Geschwister, und gerade in den Kriegswirren von 1939 bis 1945 gab es einiges, was ich intensiver erlebt habe als sie, obwohl ich bei Kriegsende selbst gerade erst dreizehn geworden war.

Aber da gibt es immer wieder die Zweifel: Interessiert es wirklich überhaupt jemand? Bin ich gar selbst daran interessiert? Ist es nicht überzogene Selbsteinschätzung oder Eitelkeit, sein Leben aufzuschreiben? Für wen? ‘Schon wieder einer, der Memoiren schreibt’, könnte der eine oder andere denken. Und wenn überhaupt, was soll ich aufschreiben? Man kann doch nicht alles aufschreiben - selbst nicht das alles, was einem noch in die Erinnerung kommt. Es gibt Dinge, die so persönlich sind, daß man sie für andere nicht niederschreiben kann, ja nicht niederschreiben muß. Ich denke, jeder Mensch muß eine kleine Nische für sich behalten, in die ein anderer nicht eindringen darf. Den letzten Gedanken preisgeben müssen? Nein, wenn das sein müßte, schreibe ich lieber nichts auf.

Also will ich’s wagen. Jetzt, wo ich beginne, weiß ich selbst noch nicht, was dabei herauskommen wird. Deshalb lasse ich mich überraschen. Nur eins weiß ich: Ich habe weder die Absicht noch die Lust, mein gesamtes bisheriges Leben darzustellen. Deshalb beschränke ich mich auf den Teil meiner Kindheit und Jugend - gewissermaßen nur auf den Abschnitt, in dem ich noch frei war von einer eigenen Familie mit Ehefrau und Kindern, das Leben bis zur eigenen Hochzeit im Jahre 1956. Und eine Möglichkeit besteht ja immer noch, denke ich jetzt: Wenn es mir zwischendurch oder auch wenn ich glaube, alles aufgeschrieben zu haben, nicht mehr gefällt, was ich geschrieben habe, dann - ja dann kann ich alles wieder zerreißen oder verbrennen, damit niemand erfährt, wie es mir in meinem Leben ergangen ist.

Fange ich also an und betone, daß ich nur für mich, bestenfalls noch für meine Familie - Brüder und Schwestern, Kinder und Kindeskinder - schreiben werde. Alle übrigen werden sich dafür nicht interessieren; höchstens diejenigen, die ich als Freunde oder Bekannte erwähne. Vielleicht aber erfährt meine Ehefrau etwas, was sie noch nicht weiß; und das, obwohl sie schon 41 Jahre mit mir verheiratet ist.

* * *

Herkunft und erste Wahrnehmungen

(2) - Wo liegen meine Wurzeln? Wo stand meine Wiege? Wo ist meine Heimat? Meine Eltern. Wer waren sie? Wo kommen sie her?

Die männliche Linie meines Vaters stammt aus Westfalen, die mütterliche vom Hunsrück. Viel weiß ich über diese Familien nicht. Zwar habe ich die Großeltern väterlicherseits

Großvater Heinrich Brieler

(1876 - 1941)

Großmutter Barbara Brieler

(1882 - 1953)

und sogar noch die Urgroßmutter (die Mutter der Großmutter Barbara Brieler) gekannt; sie war nach dem Tode ihres Mannes noch einmal mit Joseph Fuhshöller verheiratet, aber mein Vater hat nie viel von seiner Familie gesprochen.

Handwerker waren die, die aus Westfalen kamen. Drechsler, Schreiner, und mein Großvater war Emaillebrenner. Die Hunsrücker scheinen eine ganz einfache Familie gewesen zu sein. Fabrikarbeiter und Tagelöhner weisen die Ahnenzeugnisse aus. Immerhin gab es in dieser Linie einen Schiffer.

Eine beneidenswerte Kindheit hat mein Vater sicher nicht gehabt. Da waren zwei Brüder und zwei Schwestern. Mein Vater war das älteste von fünf Kindern. Der ältere der beiden Brüder starb als Kind an einer Hirnhautentzündung, der zweite fiel in Rußland im 2. Weltkrieg. In Thüringen hat die Familie wohl einmal kurze Zeit gewohnt; mein Vater erwähnte es hin und wieder. Die älteste seiner beiden Schwestern ist auch dort geboren. Als mein Vater aus der Volksschule entlassen wurde, mußte er Geld verdienen, wie es damals hieß. Einen Beruf zu erlernen, war ihm nicht vergönnt.

Die Linie meines Großvaters mütterlicherseits

Großvater

Peter Decrouppe

(1869 - 1947)

stammt ebenfalls aus dem Hunsrück; ein Lehrer war unter ihnen. Die weiteren Vorfahren kommen wohl - wie sich auch aus dem Namen ergibt - aus Belgien, Wallonien - nicht aus Frankreich, wie ursprünglich angenommen worden ist. Die Großmutter mütterlicherseits war mit allen ihren Vorfahren in der Eifel - in Reifferscheid bei Adenau - beheimatet, alles Landwirte und Handwerker, Schreiner, Stellmacher (meine Vorfahren hatten wohl überwiegend einen Hang zu Holz-Berufen, was vielleicht auch erklärt, daß ich selbst gerne mit dem Werkstoff Holz arbeite). Meinen Großvater habe ich nur einmal gesehen; es muß mitte der dreißiger Jahre gewesen sein, als ich mit meiner Mutter auf Rosas Kommunionfeier gewesen bin, einer Nichte und dem Patenkind meiner Mutter.

Josef Langweiler (1844 - 1904). Er ist der Großvater meiner Mutter mütterlicherseits. Er war Stellmacher in Reifferscheid. Es ist das älteste Bild meiner Vorfahren.

Meine Mutter hat eine miserable Kindheit gehabt. Ihr Vater war als Schmiedemeister in Hilberath bei Meckenheim selbständig. Ihre Mutter war die zweite Frau dieses Mannes. Er hatte sie geheiratet, nachdem die erste Frau bei ihrem zweiten Kind im Wochenbett gestorben war. Meine Mutter war das erste Kind der zweiten Frau und ein Jahr alt, als auch diese bei ihrem zweiten Kind*) wiederum im Wochenbett verstarb.

Was mag in einem Mann vorgehen, der nach vierjähriger Ehe vier Kinder hat aber keine Frau mehr! In dem Handwerksbetrieb, in dem es in der bäuerlichen Umgebung von morgens bis abends Arbeit in Fülle gab und nebenher selbst noch eine kleine Landwirtschaft betrieben werden mußte, war niemand, der den Säugling und das einjährige Mädchen, meine Mutter, versorgen konnte. Beide Kinder kamen in die Obhut ihrer Großmutter nach Reifferscheid. Dort wuchs meine Mutter auf bis zum 14. Lebensjahr und zur Schulentlassung. Unmittelbar danach starb die Großmutter nach einem jahrelangen Krankenlager. Sie muß eine gute Frau gewesen sein und nahm die beiden Kinder immer gegenüber ihrer eigenen Tochter, der Tante Apollonia, in Schutz, wenn diese ärgerlich über die Kinder war. Meine Mutter hat in ihrem ganzen Leben immer wieder von ihrer Großmutter erzählt und deren Sprüche - Weisheiten - zitiert. Die Kinder fanden nach ihrer Schulentlassung, weg von „zuhause", eine Arbeit bei Bauern - sie gingen in Stellung, sagte man damals - und waren fortan auf sich allein gestellt. Mein Großvater ist noch eine dritte Ehe eingegangen. Mit dieser Frau hatte er zwölf Kinder, und sie überlebte ihn um viele Jahre.

*) (Onkel Peter * 07.08.1904, + 30.04.1989 - der einzige leibliche Bruder meiner Mutter

im Alter von etwa 20 Jahren)

Wer also waren meine Eltern? Es waren gute, fleißige, strebsame, fürsorgliche und mitfühlende aber arme Leute aus einfachen Familien. Ich habe meine Herkunft nie als Makel empfunden, nie und nirgends mein Zuhause verleugnet und - wenn sich die Gelegenheit ergeben hat - immer mit Stolz von meinen Eltern und deren persönlichen Leistungen erzählt. Was sie in ihrem ganzen Leben unter fast immer wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen für ihre Kinder getan haben, was sie - und wie sie es - angestellt haben, daß anständige Menschen - so pflegte man immer zu sagen - aus ihnen wurden, verdient höchsten Respekt. Vor allem unsere Mutter hatte die Ideen und das Durchsetzungsvermögen unter Zurückstellung fast aller persönlichen Bedürfnisse. Vater war der Arbeiter, der Schaffer, der - obwohl er nach einem arbeitsreichen und regelmäßig langen Tag oft müde war - niemals aufhörte, für seine Familie zu sorgen - manchmal bis zur Selbstaufgabe. Erst als Vater in Rente ging - er war so um die sechzig und nach vielen Jahren als Hilfsarbeiter am Bau, zuletzt bei der Eisenbahn am Bahnhof Koblenz-Lützel beschäftigt - und Mutter ebenfalls ab sechzig eine kleine Rente bezog, ging es den beiden wirtschaftlich besser, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, daß sie für ihre inzwischen volljährigen Kinder nicht mehr unmittelbar sorgen mußten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die ältesten vier Kinder verheiratet. Ludwig, der jüngste Sohn, heiratete später; Bernhard blieb bis zu seinem Tod im Jahre 1990 unverheiratet.

Vater Peter Brieler (1903 - 1982)

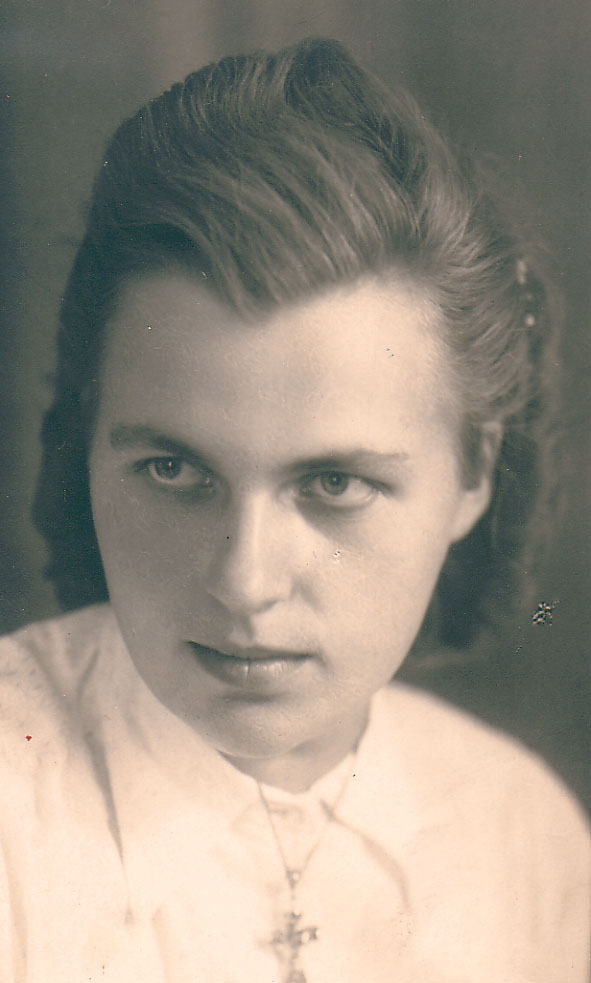

Mutter Gertrud Brieler (1903 - 1989)

Es ist anzunehmen, daß sie sich gefreut haben - meine Eltern Peter und Gertrud, als ich knapp zehn Monate nach ihrer Hochzeit in Neuendorf auf der Schanz - so hieß im Volksmund die obere Hochstraße, in der sich die erste Wohnung meiner Eltern befand - unter der fachkundigen Assistenz von Frau Imhof, der Hebamme, die auch half, alle meine anderen Geschwister zur Welt zu bringen, das Licht der Welt erblickte.

(ich selbst mit fünf Jahren)

Erblickte ist nur sinnbildlich zu verstehen; denn ob ich in dem Moment wirklich etwas erblickte, ist sehr zu bezweifeln. Immerhin ist wahrscheinlich, daß ich als erstes meine Mutter wahrnahm, die sich um mich sorgte im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar deshalb, weil mein Vater zu dieser Zeit arbeitslos war. Er teilte damit das Schicksal vieler tausend (oder waren es millionen?) Menschen nach dem von Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg mit den Auswirkungen des Versailler Vertrages. Die junge Familie mußte von der Arbeitslosen-Unterstützung leben - man ging „stempeln", hieß das. Und das wiederum war wörtlich zu nehmen; denn die Arbeitslosen mußten sich jeden Tag - außer sonntags - beim Arbeitsamt vorstellen. In ihrem Arbeitslosen-Ausweis wurde dann ihr persönliches Erscheinen durch einen Stempel bescheinigt. Die Unterstützung reichte natürlich hinten und vorne nicht. Mein Vater versuchte - wie das auch heute Arbeitslose noch tun - etwas hinzuzuverdienen. Zeitweise gelang dies in der Nachbarschaft bei Glöckners Albert, einem Bauer, der auch einen Kohlenhandel betrieb.

Von all dem habe ich damals nichts wahrgenommen. Aber meine Mutter erzählte später hin und wieder, wie arm es damals war, und daß Vater bei der Nebenbeschäftigung außer dem Essen zwei Reichsmark am Tag verdient habe.

Neuendorf ist nicht nur mein Geburts-, sondern auch mein Heimatort. Obwohl ich seit 1961 mit meiner eigenen Familie in Neuhäusel im vorderen Westerwald glücklich und zufrieden lebe, bin ich meinem Geburtsort stets verbunden geblieben. Neuendorf ist der nördliche Vorort von Koblenz an der linken Rheinseite, von Koblenz nur durch die Mosel getrennt, die am Deutschen Eck aus den Vogesen kommend in den Rhein fließt. Eine herrliche Lage am Zusammenfluß von Rhein und Mosel, direkt am Rhein gelegen mit einem kleinen Wäldchen, das zum Schutz vor Hochwasser und Treibeis angelegt worden war, und wo sich heute - direkt vor der berühmten Festung Ehrenbreitstein und dem Deutschen Eck (von 1948 bis 1990 Mahnmal der Deutschen Einheit) - wohl einer der schönsten Campingplätze Deutschlands befindet. Hier gab es schon in den dreißiger Jahren ein Freibad. Damals konnte man noch bedenkenlos im Rhein und in der Mosel baden. Neuendorf, das Dorf der ehemaligen Flößer. Noch in den fünfziger Jahren trieben Flöße, die vor allem im Schwarzwald zusammengestellt worden waren, rheinabwärts gen Holland. Was war das ein Spaß, aber nicht ungefährlich, als Kind auf den Flößen herumzutoben, wenn diese abends vor dem Neuendorfer Ufer festmachten, um die Nacht zu verbringen. Und was habe ich als Kind und später als Jugendlicher alles in Neuendorf erlebt; ich werde noch darauf zurückkommen

Meine Erlebnisse in der Anfangszeit meines Lebens sind für mich kaum in Erinnerung. An unsere erste Wohnung bei der Familie Komes - der älteste Sohn dieser Familie hatte einen Taubenschlag, was eigentlich nichts besonderes ist (viele Familien hatten in Neuendorf einen Taubenschlag) - kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ich erwähne es nur deshalb, weil meine Mutter später erzählte, daß ich - nachdem ich mit neun Monaten begonnen hätte zu laufen - mit elf Monaten versucht habe, über die Leiter in diesen Schlag zu gelangen.

Die großen Rheinwiesen sind das Erste, was mir nach heutiger Betrachtung aufgefallen ist. Diese Wiesen gibt es immer noch, aber das, was damals da geschah, wird nicht mehr praktiziert. Die Frauen haben dort ihre Wäsche in der Sonne gebleicht.

(Neuendorf, Rheinpromenade, im Jahre 1951)

Bis nach dem zweiten Weltkrieg hatten die Frauen es schwerer als heute, als es noch keine Waschmaschinen gab, und die Wäsche auf dem Brett gebürstet oder in der Wanne gestampft werden mußte. Anschließend wurde sie zum Rhein gebracht und auf der Wiese ausgebreitet. Sie wurde mehrmals täglich begossen, aber nicht mit Wasser aus einer - wie mancher heute denken mag - dort installierten Leitung, nein, mit Rheinwasser.

Um es aus dem Rhein zu entnehmen, ging man zu dem in der Nähe befindlichen Anlegesteg der Fähre; diese war ein großer Holznachen, der durch Muskelkraft des Fährmanns mehrmals am Tage nach Bedarf nach Urbar auf der anderen Rheinseite und wieder zurück gerudert werden mußte.

(Brigitte, *1933 im Alter von 19 Jahren)

Wann meine Eltern mit mir (ob auch meine Schwester Brigitte schon geboren war, weiß ich nicht) in die Handwerkerstraße, direkt gegenüber der Volksschule, umzogen, kann ich heute nicht mehr sagen. Aber dort wuchsen meine Wahrnehmungsfähigkeit und mein Bewußtsein. Hier wurde ich mit sechs Jahren auch eingeschult.

* * *

Vor dem Umzug in's eigene Haus

(3) - An den Tag der Einschulung kann ich mich noch erinnern. Aber bis dahin dauerte es noch einige Jahre. Wir wohnten also nun in der Handwerkerstraße - im Anbau eines Mehrfamilienhauses der Witwe Andres. Sie war der Prototyp eines Vermieters - unnahbar, streng. Keiner der Mieter konnte sie leiden. Fünf Mietparteien führten täglich einen aussichtslosen Kampf gegen sie - natürlich auch meine Eltern. Zwei Höfe gab es bei diesem Haus, und es ist nachvollziehbar, daß die Mieter auch hin und wieder einmal das Bedürfnis gehabt haben, auf diesen Höfen etwas abzustellen. Aber weit gefehlt. Das war nicht zulässig. In diesem Punkt war die Witwe Andres unnachsichtig. Meinen Vater traf dies um so mehr, als wir einen Handwagen - einen sogenannten Leiterwagen - besaßen, der jedoch im Keller aufbewahrt werden mußte, was deshalb besonders schwierig war, weil der Wagen bei jeder Benutzung aus dem Keller herausgenommen und nachher wieder dorthin gebracht werden mußte. Dies war aber nur möglich, wenn man jedesmal die Räder abmontierte und den Wagen gewissermaßen in Stücken in den Keller trug, der ohnehin viel zu beengt war.

Die Wohnung war auch nicht berauschend. Trotzdem wird sie besser gewesen sein als die bisherige in der Hochstraße. Die neue Wohnung bestand aus vier verhältnismäßig kleinen, etwa quadratischen Zimmern, die hintereinander lagen. Wenn man das letzte Zimmer erreichen wollte, mußte man von der Küche aus (die war das erste Zimmer) durch zwei weitere hindurchgehen. Ein Bad gab es nicht; das war bei Mietwohnungen damals auch nicht üblich. Die Toilette lag außerhalb an der Außentreppe, die überdacht war. Nur über diese konnte man die Wohnung erreichen.

Hier wohnten wir also bis zum Jahre 1938. Als wir aus dieser Wohnung auszogen, war die Familie auf sechs Personen angewachsen; denn im Jahre 1935 kam meine Schwester Trudel und im Jahre 1937 mein Bruder Bernhard hinzu. Für diese Familie war die Wohnung denn doch zu klein geworden.

(Trudel, * 1935,

im Alter von vier Jahren)

(Bernhard, 1937 - 1990,

im Alter von sieben Jahren)

Ich hatte mich mit einem Jungen angefreundet, der ebenfalls im Haus der Witwe Andres wohnte. Karl hieß er; er war ein Jahr älter als ich, aber wir spielten jeden Tag miteinander. In der Handwerkerstraße gab es noch andere Kinder, die etwas älter waren als Karl und ich. Mit denen durften wir auch spielen. Sie stifteten uns manchmal zu Dingen an, die man gemeinhin als Schabernack oder Unartigkeiten bezeichnen kann. Bei solchen Streichen waren Karl und ich oft arm dran; denn wenn die Streiche offenbar wurden, waren es nicht die Großen, sondern jedesmal wir gewesen, die dafür den Kopf hinhalten mußten. In der Nachbarschaft gab es auch einen Steinmetzbetrieb. Hier schauten wir oft zu, wie die Handwerker die Grabsteine bearbeiteten mit dicken, runden Holzhämmern, wie wir zuvor noch keine gesehen hatten. Eines Tages schenkte uns der Handwerker einen solchen abgearbeiteten und deshalb für den Betrieb nicht mehr nutzbaren Hammer. Aber wir konnten natürlich vieles damit anfangen. Welcher kleine Junge hatte schon so einen Hammer!

Und eine Baustelle gab es in der Handwerkerstraße. Hier wurde ein neues Haus errichtet. Es erhielt die Hausnummer drei. Abgesehen davon, daß Karl und ich uns hier manchmal mit einem kleinen Eimer Sand zum spielen holen durften, ist dieses Haus für mich deshalb von besonderer Bedeutung, weil hier nicht nur ein Junge einzog, Gerd hieß er, der mit mir im selben Schuljahr war, sondern der Jahre später auch einer meiner engsten Freunde wurde. Viele Abende haben wir in diesem Haus verbracht und Skat gespielt. Gerds Mutter hat oft mitgespielt, wenn uns der dritte Mann gefehlt hat. Aber nicht nur das. Nach meiner Eheschließung fand ich in diesem Haus auch die zweite Wohnung. Alles das konnte ich aber damals - vor meiner Einschulung - noch nicht wissen.

Mein Vater arbeitete zu dieser Zeit am Bau. Später hat er mir erzählt, daß er bei der Errichtung des Stadions Koblenz-Oberwerth und der neuen Moselbrücke - die hieß damals „Adolf-Hitler-Brücke" - mitgearbeitet hat. Nach der Arbeit ging er immer in den Garten. Dort, am Wallersheimer Weg, pflanzte er Kartoffeln, Gemüse, Bohnen und Salat an, wodurch sich die Familie besser ernähren konnte; denn das Einkommen meines Vaters war gering. Oft fuhr ich mit ihm in den Garten und durfte dabei im Leiterwagen sitzen. Das ging aber nicht immer. Vor allem dann nicht, wenn mein Vater für die Bodenverbesserung und Düngung durch die Ortsstraßen fuhr und den auf der Straße liegenden Pferdedung aufkehrte. Damals gab es genug davon. Neuendorf war ein Bauerndorf. 22 Vollerwerbsbetriebe gab es zu dieser Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Und fast alle Bauern fuhren mit Pferden, nur drei oder vier hatten Kühe als Gespann. Meines Wissens gibt es heute nicht einen einzigen Bauer mehr. Damals aber - ich erwähnte es bereits im vorherigen Kapitel - hat mein Vater manchmal auch bei einem Bauer ausgeholfen. Mit Pferden, Ochsen oder Kühen konnte er umgehen. Als Heranwachsender hatte er - wie er später oft erzählte - bei Bauern gearbeitet und dort auch seine Frau - meine Mutter - kennen gelernt. Bei den Großbauern Brünagel und Steinheuer in der Grafschaft bei Meckenheim hatte meine Mutter ihre ersten Stellen gefunden; hier hat sie als Magd gearbeitet, in der Küche kochen gelernt und sonst auch alle Arbeiten verrichten müssen, die auf einem Bauernhof anfallen. Bei Sauerborns hatte mein Vater überwiegend gearbeitet. Hier hat er wohl ein gutes Verhältnis gehabt; denn später - noch in den sechziger Jahren - ist mein Vater oft mit dem Fahrrad nach Heimbach-Weis gefahren, wo Sauerborns schon in den dreißiger Jahren einen neuen Hof übernommen hatten. Kennen gelernt aber haben sich meine Eltern beim Bauer Lobenthal in Wallersheim. Dieser Bauer hat später den Hof Kirschheimersborn über Bad Ems übernommen.

(Hofgut "Kirschheimersborn" über Bad Ems um etwa 1930

Meine Eltern waren dabei, als der gesamte Betrieb in eigener Regie mit Pferdefuhrwerk von Wallersheim auf die Taunushöhe über Bad Ems verlegt worden ist. Lobenthals sind aber auf diesem Hof bankrott gegangen, und meine Eltern haben ihre Stelle verloren. Meine Mutter hat sodann im Café Haymann in Koblenz - einem renommierten Café in der Löhrstraße, das es heute jedoch nicht mehr gibt - in der Küche gearbeitet. Bei freier Kost und Logis habe sie dort - erzählte sie - im Monat 50 Reichsmark verdient. Soviel hätte sie bis dahin noch nirgends erhalten. Und mein Vater hat vor seiner Ehe auch bei einem Müllerbetrieb in Ehrenbreitstein als Fuhrmann gearbeitet. Hierfür ist er gezielt ausgebildet worden. Er besaß schon einen „Führerschein" für Pferdefuhrwerke. Und den brauchte er, weil er das Mehl mit dem Fuhrwerk, gezogen von zwei Pferden, über Land, meist auf den vorderen Westerwald bis nach Montabaur, fuhr. Da hatten die Pferde eine schwere Last zu ziehen - aber mein Vater auch zu tragen. Zehn Pfennig - erzählte er - habe er Trinkgeld für jeden Sack Mehl bekommen, den er auf dem Rücken abgeladen habe. Und jeder Sack habe zwei Zentner gewogen.

Doch zurück zu Neuendorf. Nicht nur Bauern gibt es heute nicht mehr. Wenn ich zurückblicke, ertappe ich mich dabei, wie ich versuche aufzuzählen, wie viele Lebensmittelgeschäfte oder Bäckereien oder Metzgereien es damals in Neuendorf gegeben hat. Immerhin hatte Neuendorf kurz vor dem Krieg schon fast 6000 Einwohner. Ob ich noch alles lückenlos zusammen bekomme? Also: Es gab 22 Lebensmittelgeschäfte, 14 Bäckereien, sechs Metzgereien, sechs Wirtshäuser, fünf Friseure, vier Gärtnereien und eine Drogerie. Eine Apotheke gab es nicht; Arzneien mußten die Neuendorfer in Lützel am Schüllerplatz in der Engel-Apotheke kaufen; auch die nächste Zweigstelle der Stadtsparkasse Koblenz befand sich in Lützel.

Aus der Zeit vor meiner Einschulung erinnere ich mich noch an das sonntägliche Kirchen-Ritual. Meine Mutter war eine fromme Frau, und der Sonntag war ihr heilig. Das bedeutete, daß am Sonntag morgens die Messe, nachmittags die Christenlehre und abends die Andacht besucht werden mußte. Ich weiß nicht, ob es heute noch Menschen gibt, die so fromm sind. Andererseits hat der oftmalige Kirchenbesuch aber auch nicht geschadet. Trotzdem ist meine Mutter bei aller Frömmigkeit, die sie offenbar von ihrer Großmutter übernommen hat, nie kirchenhörig gewesen. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Aber es gab auch etwas Angenehmes am Sonntag: Bei Bernardys in der Nachbarschaft gab es sonntags Speiseeis. Meine Eltern gaben mir dafür immer fünf Pfennige; dafür bekam man schon eine Waffel mit Eis. Viel war es zwar nicht, aber wir haben uns trotzdem darüber gefreut. Und außerdem hatten meine Eltern ja sowieso nicht so viel Geld übrig.

In heller Aufregung erlebte ich meine Mutter einmal - es muß im Sommer 1938 gewesen sein, als sie völlig aufgelöst, meinen einjährigen Bruder Bernhard im Arm, die Wohnungstreppe hinunter rannte, um zum Arzt zu kommen. Ich wußte zunächst nicht, was geschehen war. Als sie zurückkehrte, erfuhr ich, daß Bernhard Essig-Essenz getrunken, sich den Rachen verätzt hatte und bei den einsetzenden Krämpfen beinahe erstickt wäre. Ostern 1938 erfolgte die Einschulung in die Volksschule Koblenz-Neuendorf. Unser Klassenlehrer war Herr Thelen.

Er setzte mich in die hinterste Reihe. Es gab Bänke mit Klappsitzen und Klapptischen. Jeweils vier Kinder saßen in einer Reihe; und zwei solcher Reihen standen - getrennt durch einen Gang - nebeneinander. Auf der einen Seite saßen die Mädchen, auf der anderen die Jungen. Ein Klassen-Foto wurde auch gemacht; auf der großen Treppe, die zum Schulhof führte.

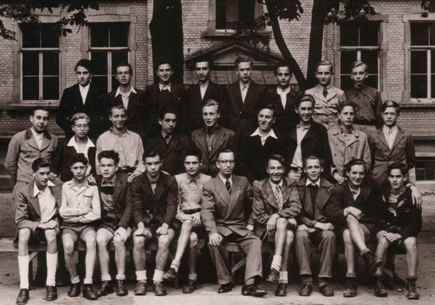

(Die Einschulung 1938 mit Lehrer Thelen)

Im selben Jahr sind wir noch einmal umgezogen. Meine Eltern hatten ein altes, kleines Bauernanwesen mit Stall und Heuschober in der Owersgasse von den Erben Ower gekauft. Um die 3000 Reichsmark hat dieses Anwesen gekostet. Natürlich hatten meine Eltern nicht so viel Geld. Onkel Peter - der Bruder meiner Mutter - hatte ihnen den fehlenden Betrag geliehen. Nach Jahren habe ich mich oft gefragt, wie meine Eltern bei der bekannten Armut überhaupt hatten etwas sparen können. Meine Eltern wollten bei der großen Familie aber nicht immer in Miete wohnen und sich mehr oder weniger ständig mit den Vermietern herumärgern müssen. Hier konnte ihnen niemand mehr reinreden.

zurück zur Inhalts-Übersicht

* * *

Kindheit vor dem Bewßtsein des Krieges

(4) - Wir hatten ein eigenes Haus! Was das für meine Eltern bedeutet haben mag, konnte ich erst viele Jahre später ermessen, als ich mit Marlies, meiner Ehefrau, im Jahre 1961 in Neuhäusel ein eigenes Haus baute. Und was haben sich wohl die Leute die Köpfe zerrissen! Ausgerechnet die, die sowieso nichts hatten außer vier Kindern, haben ein Haus gekauft. Aber meinen Eltern konnte es egal sein. Sie hatten es, und das war wichtig. Hier konnten sie machen, was sie wollten. Nach dem, was meine Mutter mir erzählte, gab es wahrscheinlich nur wenige in Neuendorf, die der Familie das gegönnt haben.

Auch für uns Kinder war das natürlich ein völlig neues Gefühl. Wir mußten nicht mehr vor Frau Andres ducken; wir konnten uns frei entfalten. Und die Nähe zum Rhein! Es waren ja nur ein paar Meter.

Das Haus selbst - na ja, es war ein altes Haus. Im Erdgeschoß gab es die Küche, eine Stube und eine Kammer. In den beiden oberen Etagen lagen die Schlafzimmer. Ein Bad gab es auch hier nicht (welcher Bauer hatte schon ein Bad?), und die Toilette lag auch außerhalb des Wohngebäudes; sie war im Hof - ein „Plumps-Klo", was den Vorteil hatte, Gülle zu produzieren, die mein Vater für den Garten gut gebrauchen konnte. Im Stall, da wo früher die Kühe standen, baute mein Vater einen Hühnerstall mit Nestern. Auch Boxen für Kaninchen baute er dort hinein. Und dann bekamen wir sie: Hühner und Kaninchen. Damit brauchten wir keine Eier mehr zu kaufen, und hin und wieder gab es sonntags einen Braten. Hühner und Kaninchen schlachtete mein Vater selbst. Der Hof war etwas Besonderes. Er war gepflastert. Aber nicht mit herkömmlichen Granit- oder Basaltsteinen, sondern mit Kieselsteinen - große, runde, weiße und bunte Steine. Das war keine ebene Oberfläche im Hof, und es war etwas beschwerlich, darüber zu gehen. Solche Höfe fand man damals in vielen bäuerlichen Anwesen. Meinen Eltern mag das auch nicht besonders gefallen zu haben; denn nach und nach wurde das geändert. Mein Vater legte eine Regenrinne an und belegte den ganzen Hof mit Steinplatten und Ziegelsteinen. In der hinteren Ecke des Hofes war der Misthaufen. Die verbrauchte Einstreu der Hühner und Kaninchen wurde hier zwischengelagert - zur Freude der Hühner - und später als wichtigen Dünger ebenfalls in den Garten gefahren.

Parallel mit dieser wohnlichen Entwicklung verlief auch die berufliche meines Vaters. Es gelang ihm, als Arbeiter bei der damaligen Deutschen Reichsbahn eine Stelle zu finden. Das war ein Glücksfall für die Familie; denn jetzt erhielt er neben seinem Lohn auch Kindergeld, was damals nur von staatlichen und sonstigen öffentlichen Arbeitgebern gezahlt wurde. Der Stellenwechsel bedeutete eine erhebliche wirtschaftliche Verbesserung, zumal ein Jahr später das fünfte Kind, meine Schwester Therese, geboren wurde.

(Schwester Therese, * 1939, im Alter von 18 Jahren)

Der Arbeitsplatz meines Vaters war beim Bahnhof Ehrenbreitstein. Dorthin fuhr er täglich mit dem Fahrrad. Zunächst arbeitete er im Streckendienst - in der Rotte, wie es hieß - und bedeutete Gleisbau und -unterhaltung. Kurze Zeit später wurde er aber für die Tätigkeit in einem Stellwerk ausgebildet. Und so kam er in die Stellwerke Ehrenbreitstein-Nord oder Ehrenbreitstein-Süd. Hier war die Arbeit körperlich nicht mehr so schwer - aber er hatte eine größere Verantwortung zu tragen. Wenn mein Vater sonntags Dienst hatte, habe ich ihm später immer das Essen gebracht. Das war ein weiter Weg, meistens zu Fuß über die Schiffbrücke in Koblenz, besonders, wenn er im Stellwerk Ehrenbreitstein-Nord arbeitete. Das lag auf halbem Weg nach Urbar, in unmittelbarer Nähe des Felsens, einem bekannten Merkmal zwischen Ehrenbreitstein und Urbar. Dieses Stellwerk konnte man vom Neuendorfer Rheinufer gut sehen, es lag direkt gegenüber dem Sportplatz und war höchstens 300 Meter (über den Rhein) entfernt. Zu Fuß mußte ich dorthin aber fast vier Kilometer zurücklegen - für eine Strecke.

Die Schiffbrücke in Koblenz war etwas ganz Besonderes - ja, ich glaube sogar etwas Einmaliges. Es war eine Ponton-Brücke, mit Holzbohlen belegt und „ausfahrbar". Wenn Schiffe passieren wollten, mußte die Brücke ausgefahren werden, damit ein Durchlaß entstand, durch den die Schiffe fahren konnten. Die notwendigen Motoren hierfür waren in der Brücke eingebaut, so daß sie sich selbst öffnen konnte. In diesem Fall wurde die Brücke für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Die Sperrung dauerte manchmal eine halbe Stunde, dann nämlich, wenn ein Schleppzug rheinaufwärts fuhr. Ein Schleppzug bestand meistens aus einem Raddampfer mit bis zu sechs Schleppkähnen. Wenn ich meinem Vater das Essen brachte, war es für mich besonders ärgerlich, wenn gerade in dieser Zeit die Schiffbrücke für den Verkehr geschlossen war. Das bedeutete eine Wartezeit - und außerdem wurde das Essen kalt.

Die politischen Ereignisse bekam ich als Sechsjähriger natürlich nur am Rande mit. Einmal im Monat kam sonntags (dem sogenannten Eintopfsonntag) ein Mann in brauner Uniform und sammelte Geld für das Winterhilfswerk. Kurze Zeit nach der Geburt meiner Schwester Therese hieß es „Es ist Krieg". Ich hatte keine Vorstellung, was das wirklich bedeutete. Vorläufig betraf uns das auch nicht unmittelbar. Man sagte, die Väter in kinderreichen Familien müßten nicht Soldat werden, und bei uns gab es ja schon fünf Kinder. Aber irgendwann hat es meinen Vater doch erwischt. Es wird im Herbst 1939 gewesen sein. Er wurde zwar nicht zur Wehrmacht eingezogen, sondern zum Reichsarbeitsdienst. Das war, wie ich später erfuhr, eine militärähnliche Organisation, die vor allem Bau- und Pionierarbeiten verrichtete. Mit dieser Organisation - sie wurde RAD abgekürzt - zog mein Vater an die deutsche Westgrenze zum Ausbau des sogenannten Westwalls, einer Grenzbefestigung gegen den damaligen Erzfeind und Nachbarn Frankreich. Doch nach ein paar Monaten war mein Vater wieder zu Hause. Vorher gab es für mich noch ein persönliches Ereignis. Auf Drängen des Neuendorfer Pastors Dr. Johannes Schlich feierte ich Erstkommunion. Mein Vater konnte an diesem Fest wegen seiner Tätigkeit am Westwall nicht teilnehmen. Urlaub bekam er nicht. Meine Mutter hatte Kuchen gebacken, und viele Leute kamen, um zu gratulieren. Geld haben sie mir gegeben und Geschenke. Noch im Frühjahr 1940 - ich war gerade acht Jahre alt geworden - wurde ich Meßdiener.

Meine freie Zeit verbrachte ich meistens am Rhein, obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht schwimmen konnte. Spielkameraden gab es dort genug, einige davon waren in meiner Klasse. Wir bauten mit den dicken Steinen im Flußbett Häfen, schnitzten kleine Boote - teilweise mit Segelaufsatz - und spielten das, was wir auf dem Rhein täglich sahen. Große Raddampfer, die bis zu sechs Schiffen, meistens vollbeladen mit Kohle, hinter sich her zogen, und auch große weiße Raddampfer für den Personen- und Ausflugsverkehr. Wir kannten sie alle, die Schiffahrtslinien wie Damco, Raab-Karcher, Franz Haniel, Matthias oder Hugo Stinnes und die Namen der Ausflugsschiffe wie Goethe (dieses Schiff fährt heute noch), Vaterland, Rheingold oder Mainz.

Eine herrliche, andere Spielmöglichkeit ergab sich auch in den Kribben, so hieß das in Neuendorf, obwohl es das niederdeutsche Wort für Buhnen ist. Diese befanden sich etwa zwei Kilometer rheinabwärts zwischen Wallersheim und Kesselheim - dort, wo sich heute die Einfahrt zum Koblenzer Industriehafen befindet. Zwischen den einzelnen Buhnen, die bis zu 20 Meter in den Rhein hinein ragten, gab es warmes, seichtes Wasser, hervorragend geeignet zum Baden, was im Rhein selbst an dieser Stelle wegen der starken Strömung nicht möglich war. Auch hier konnten wir mit selbstgemachten Schiffchen spielen. Aber auch „auf dem Trockenen" gab es tolle Möglichkeiten. Hier war es wie im Urwald. Bis zu zwei Meter hohes Schilf und Rohr, fast undurchdringlich. Dies war hervorragend geeignet, um versteckte Hütten und Unterkünfte zu bauen - ein idealer Platz zum Indianer-Spiel. Und im Herbst gab es noch etwas Besonderes: Walnüsse. In den Gemarkungen Kesselheim und Wallersheim standen ganz in der Nähe viele riesige Nußbäume, von denen wir uns, sobald die Früchte reif waren - manchmal auch früher, weil wir es kaum erwarten konnten - stets bedienten.

Am Rhein konnten die Kinder im Winter ebenso schön spielen wie im Sommer. Was gab es doch für herrliche Winter in dieser Zeit. Natürlich waren sie sehr kalt, und lange haben sie gedauert. Aber es hat Schnee gegeben, viel Schnee - sogar in Neuendorf, nicht nur auf den Höhen rund um Koblenz. Auf den Rheinwiesen war dann ein großes Gedränge. Alle Kinder versammelten sich dort mit Schlitten und fuhren bis ins Flußbett hinein, bis unmittelbar an das Wasser. Wenn dieses gefroren war, konnte man noch weiter fahren. Zum Schlittschuhlaufen gingen wir nach dem Krieg in die bereits zitierten Kribben. Zwischen den Buhnen war das Eis hervorragend eben und glatt, und die Gefahr des Einbrechens war so gut wie ausgeschlossen. Manchmal waren die Winter so kalt, daß der Rhein etwa 30 bis 40 Meter zur Mitte hin zugefroren war; etwas, was man heute überhaupt nicht mehr zu sehen bekommt. Die größeren Kinder, aber auch Erwachsene gingen dann mit Schlittschuhen auf dieses Eis. Setzte jedoch später Tauwetter ein, wurde das Eis brüchig, und man mußte sehr vorsichtig sein, wollte man nicht einbrechen. Das war etwas, was hin und wieder geschah. Auch meinem Vater ist das in seiner Jugend geschehen. Im Winter total eingebrochen. Bis zur Brust hat er im eiskalten Wasser gestanden. Schnell nach Hause gelaufen, erzählte er, und damit seine Mutter nichts gemerkt hätte, hätte er seine nassen Sachen zum trocknen in den Kleiderschrank gehängt. Natürlich sei es aber nicht unbemerkt geblieben. Ich selbst hatte einen Schlitten schon zu Weihnachten bekommen, als wir noch in der Handwerkerstraße wohnten; es war ein gebrauchter Schlitten - wie ich später bemerkt habe, den mein Vater, damit er wie neu aussehen sollte, rotbraun angestrichen hatte. Der Winter 1942-43 war besonders kalt; bis in den April hat er gedauert. Viel Schnee war gefallen, der sich im Laufe der Monate immer mehr verdichtete und zu Eis wurde. Als es endlich zu tauen begann, hatten wir zu Hause im Hof eine Eisschicht von mehr als zehn Zentimeter Dicke. Diese Schicht habe ich, um den Hof schneller wieder von Eis frei zu bekommen, mit dem Beil abgeschlagen.

Es war eine in meiner Erinnerung schöne Zeit bis zur Verschärfung des Krieges. Dann war die Unbeschwertheit dahin.

(Onkel Toni, 1913 - 1942)

Zuvor gab es noch zwei Sterbefälle in der Familie. Im Juni 1942 fiel Onkel Toni, der jüngste Bruder meines Vaters, im Rußland-Feldzug beim Aufmarsch in Richtung Leningrad, heute wieder St. Petersburg. Er war 29 Jahre alt und fand sein Grab auf einem Soldatenfriedhof in der Nähe von Staraja Russa, südlich des Ilmensees.

Zuvor war schon mein Großvater, der Vater meines Vaters, im September 1941 im Alter von 65 Jahren verstorben. Onkel Toni mochte ich gut leiden, und es tat mir leid, daß er nicht mehr lebte. Vor meinem Großvater hatte ich immer großen Respekt. Er war etwas unnahbar. Mit einer Laubsäge konnte er hervorragend umgehen. Das tat er oft, weil er schon seit vielen Jahren wegen seiner Erkrankung invalide war und genügend Zeit dafür hatte. Er machte sehr schöne Dinge. Als bestes fand ich den in Laubsäge-Arbeiten nachgebildeten Kölner Dom mit einer Höhe von etwa einem Meter.

zurück zur Inhalts-Übersicht

* * *

Der Krieg hat uns erreicht!

(5) - Von unmittelbaren Kriegsereignissen aufgeschreckt wurden die Menschen in Koblenz erstmals im April 1942 frühmorgens am Ostermontag, als die ersten Fliegerbomben auf die Stadt fielen. In der Schloßstraße waren das damalige Schloß-Café und einige andere Häuser zerstört worden. Im Laufe des Tages pilgerten hunderte von Schaulustigen dorthin, um sich das unbekannte Ereignis anzusehen. Ich weiß noch, daß ich mit meinem Vater auch dabei war. An Einzelheiten kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern. An diesem Tag werden die Koblenzer wohl einen Vorgeschmack davon bekommen haben, was ihnen im Laufe des Krieges noch bevorstand. Denn richtig los ging es erst zwei Jahre später, wiederum im April, als die Koblenzer Altstadt in Flammen stand - und auch die Goldgrube war schwer getroffen. Zur Bekämpfung des Feuers waren auf den Koblenzer Plätzen und Ringstraßen Feuerlöschteiche angelegt worden, zum Beispiel auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring (heute Friedrich-Ebert-Ring) oder auf dem Goebenplatz (heute Görresplatz).

Im April 1942, als die ersten Bomben auf Koblenz gefallen waren, wurde ich zehn Jahre alt. Das war deshalb von Bedeutung, als die Knaben mit diesem Alter zum Jungvolk „eingezogen" wurden. Dies war die Vorstufe der Hitler-Jugend, die man ihrerseits wiederum als Vorstufe des Militärs ansehen konnte. Die Jungen wurden in Gruppen zusammengestellt, und mehrere bildeten ein Fähnlein, dem ein Fähnleinführer vorstand. Alle Mitglieder des Jungvolks bekamen eine Uniform - natürlich mit braunem Hemd und einer kurzen schwarzen Hose. Es war gewissermaßen die „Klein-Uniform der SA". Jeden Samstag mußte das Jungvolk „antreten" - so nannte man das und bedeutete das Zusammenkommen auf dem Schulhof. Hier stand man in Reih’ und Glied - das wurde natürlich geübt, um nicht zu sagen gedrillt - vor dem Fähnleinführer. Auch wurden Lieder eingeübt und gesungen, zum Beispiel Es zittern die morschen Knochen... oder Wir lagen vor Madagaskar, natürlich auch das damalige Deutschland- und Horst-Wessel-Lied. Der „große Führer" und Vorsitzende der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSdAP), Adolf Hitler, ließ keine Möglichkeit aus, das Volk, das letztlich von ihm schmählich verraten wurde und sich täuschen ließ, auf seine Seite zu ziehen. Natürlich ist man nachher immer schlauer. Mit zehn Jahren habe ich dies natürlich nicht erkennen können. Ob meine Eltern es erkannt haben? Ich habe nie danach gefragt. Möglicherweise hätte ich auch nicht eine richtige Antwort bekommen. Denn wer gibt schon gerne zu, daß er sich hat täuschen lassen.

Das war die Zeit, in der nicht nur die Glocken von den Kirchtürmen geholt wurden, um Kanonen daraus zu machen; nein, es war auch die Zeit, in der ich einen neuen Freund fand. Reinhold hieß er. Er war mit seiner Mutter in das Nachbarhaus eingezogen und wohnte dort auf der Mansarde. Er kam aus dem Ruhrgebiet - von Essen. Von seinem Vater habe ich nie etwas gehört. Seine Mutter ging arbeiten. Sie half in der Küche in der Langemarck-Kaserne in Lützel. Mit Reinhold war ich oft zusammen. Wir hatten uns auch zusammen im Sportverein TuS 1911 Neuendorf angemeldet. Dort übten wir Tischtennis spielen. Während ich später - ich komme noch darauf zurück - zum Handballsport überwechselte, wurde Reinhold einer der besten Tischtennisspieler des Rheinlandes.

Ein Jahr später, genau am 16. August 1943, bin ich zur Deutschen Hauptschule in Koblenz gewechselt. Eigentlich konnten sich meine Eltern eine weiterführende Schule für ihre Kinder finanziell überhaupt nicht leisten, zumal im Sommer 1942 auch noch das sechste Kind, mein Bruder Ludwig, geboren worden war.

Meine Mutter hat es aber schließlich durchgesetzt, nachdem ihr und meinem Vater von meiner damaligen Klassenlehrerin Michels mit Nachdruck geraten worden war, mich in eine weiterführende Schule zu schicken. Nach dem Verständnis der heutigen Zeit ist die damalige Deutsche Hauptschule nicht vergleichbar mit der heutigen Hauptschule als Aufbaustufe der Grundschule. Vielmehr handelte es sich um die sogenannte Mittelschule, die unter dem Regime Hitlers einen anderen Namen erhielt, nach dem Krieg erneut in Mittelschule umgetauft wurde und wiederum Jahre später den Namen Realschule bekam. Vorteil der Deutschen Hauptschule war es, daß für die Kinder ein Schulgeld nicht entrichtet werden mußte, wie das bei Gymnasien und vorher auch bei der Mittelschule der Fall war.

(Bruder Ludwig, * 1942, im Alter von 20 Jahren)

So zog ich also mit meinen Neuendorfer Klassenfreunden Hans Kleemann, Hans Weller, Hans Zenz und Franz Klappa täglich - anfänglich per Straßenbahn - in die Hohenzollernstraße, wo das Schulgebäude stand. Sehr oft war auch Gerd Breidbach dabei, der jedoch eine Klasse weiter war. Es war derselbe Junge, dessen Eltern in der Handwerkerstraße vor einigen Jahren das Haus Nr. 3 bauten. Nur ein Jahr lang blieben wir in unserem Schulgebäude von Kriegseinwirkungen unbehelligt. Als aber im Juli 1944 das Gebäude bei einem Fliegerangriff durch Brandbomben teilweise zerstört worden war, wurde der Unterricht in dem Gebäude des damaligen Kaiserin-Augusta-Gymnasiums, heute Görresgymnasium, weitergeführt. Schon vorher - und verstärkt auch später noch - gab es Unterrichts-Ausfälle durch Fliegeralarme. Wenn die Sirenen heulten, wurden die Unterrichtsstunden abgebrochen; die Schüler mußten das Gebäude verlassen und die Luftschutzbunker oder -keller aufsuchen. Selbst wenn nachts nach null Uhr Fliegeralarm war, der mehr als 20 Minuten dauerte, fielen morgens die beiden ersten Stunden aus. Der verheerende Angriff auf Koblenz am 6. November 1944 war für die Stadtverwaltung Koblenz Anlaß, alle Schüler im Januar 1945 zu evakuieren, was nicht bedeutet, daß bis dahin noch Schulunterricht stattgefunden hätte. Tatsächlich waren die Schulen schon seit Monaten geschlossen, weil ein geordneter Schulbetrieb wegen der vielen Unterbrechungen durch Fliegeralarme nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Viele Schüler kamen auch von auswärts und mancherorts waren die Straßen und Schienenwege zeitweise unterbrochen oder zerstört, so daß die Schüler auch aus diesem Grunde nicht mehr nach Koblenz kommen konnten. Wir, die Neuendorfer, waren zuletzt täglich zu Fuß in die Hohenzollernstraße gegangen, weil auch die Straßenbahnen nicht mehr fuhren. Hin und zurück waren das für uns täglich acht Kilometer Fußmarsch.

Mein Vater bekam vieles von dem nicht mit. Er ist 1944 noch einmal dienstverpflichtet worden. Das bedeutete weg von der Familie und als Eisenbahner Versetzung nach Schlesien und Polen. Die Nachschublinien der deutschen Wehrmacht für den Rußland-Feldzug mußten aufrechterhalten bleiben. Er war - wie ich mich noch gut erinnere - in den Bereich Krakau - Lemberg gezogen (damals gehörte Lemberg noch zu Polen; nach dem Krieg mußten die Polen das Gebiet um Lemberg an die Sowjetunion abtreten - heute gehört es zu Weißrußland); ein Ort namens Rawa Russka ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. So war meine Mutter wieder mit sechs Kindern allein; ich war erst zwölf Jahre alt und nach ihrer Auffassung als ältester Sohn mitverantwortlich für die Familie. Auch meine älteste Schwester Brigitte mußte in Maßen mitarbeiten; erst im November 1944 wurde sie elf Jahre alt.

Für mich war das keineswegs eine angenehme Zeit. Da galt es, wöchentlich die Straße und den Hof zu fegen, die Kaninchenställe zu reinigen, samstags sämtliche Schuhe aller Familienmitglieder zu putzen (und das waren mindestens immer 15 Paare), täglich für die Kaninchen Futter herbeizuschaffen und auch im Garten zu helfen, wo dies möglich war - und da war viel möglich. Am schlimmsten war die Futtersuche für mehr als 20 Kaninchen. Das ging nur mit Handwagen. Löwenzahn, Daudistel, Klee, Gemüsereste von Wirsing, Kohl und Möhren waren begehrte Güter, hinter denen ich fast täglich her war. Aber dafür mußte ich - wenn ich nicht genügend am Straßenrand fand - auf fremde Grundstücke. Und das war übel. In dieser Zeit lernte ich die Bauern wirklich kennen. Namentlich und von Angesicht zu Angesicht kannte ich sie alle, und alle kannten auch meine Familie, und alle wußten, wie es wirtschaftlich um uns bestellt war. Das alles hielt sie aber nicht davon ab, mich von ihren Grundstücken zu verjagen, wenn sie mich erwischten, obwohl ich nur Abfälle einsammelte, die sie ohnehin eingepflügt hätten. Bei diesen Bauern hätten die Familien verhungern können.

Normal einkaufen konnte man schon viele Jahre nicht mehr. Selbst wer Geld genug hatte, konnte nicht alles kaufen. Es gab Lebensmittelkarten und Bezugscheine. Nur mit Hilfe dieser Papiere war es möglich, etwas zu erstehen. Unsere Familie hatte zeitweise nicht genug Geld, um auf alle Karten etwas einkaufen zu können, und das, obwohl die Preise damals verhältnismäßig niedrig waren. Ein drei Pfund schweres Brot kostete 56 Pfennige, ein Liter Milch nur 28 Pfennige. Ein Ei war für drei Pfennige zu haben, ebenso eine Schachtel Streichhölzer. Dank unserer Kaninchen hat meine Mutter weitgehend auf den Einkauf von Fleisch verzichten können und die Karten einer anderen Familie überlassen, die uns dafür Bekleidung für die Kinder ohne Kosten für uns beschaffte. Trotz allem gab es jedoch nicht jeden Tag Fleisch; höchstens zweimal in der Woche. Und auch sonst erinnere ich mich, daß wir weder Wurst noch Käse auf dem Brot hatten, manchmal einen Schmelzkäse. An den Namen Velveta kann ich mich noch erinnern. Es gab immer „doppelte Brote" - auf der einen Scheibe war Margarine geschmiert, auf der anderen Marmelade, meistens „Grafschafter Goldsaft" (früher hieß das Rübenkraut). Die Portionen auf die einzelnen Abschnitte der Lebensmittelkarten wurden wöchentlich festgelegt. Trotzdem war die Versorgung der Bevölkerung bis zuletzt einigermaßen sichergestellt. Nach dem Ende des verlorenen Krieges sollte es noch viel schlimmer werden.

Das Kriegsjahr 1944 war für uns das schlimmste. Die ständigen Fliegerangriffe und die Bombardierungen machten die Bevölkerung mürbe. Das war sicher von den Kriegsgegnern, den Amerikanern und Engländern, so gewollt; die Franzosen hatten zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen, sie waren 1940 schon besiegt worden. Bei Fliegeralarm beteten wir immer (die meisten Familien taten das auch): Rosenkranz und sonstige Gebete wie „Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir". Ob das Gebet etwas geholfen hat? Sicher hat es nicht geschadet. Die schlimmste Nacht war die des 6. November. Ich war bei Alarm mit meiner Mutter und den beiden Brüdern Bernhard und Ludwig - letzterer war noch nicht zweieinhalb Jahre alt - in unseren eigenen Keller hinabgestiegen. Dieser Keller war nicht als Luftschutzkeller ausgebaut. Es war zwar ein Gewölbekeller aus Bruchsteinen; er hatte aber keine dicht verschließbare Tür und nicht ein ebensolches Fenster. Meine drei Schwestern waren gegenüber bei Urmetzers (unsere Nachbarn) im für den Luftschutz ausgebauten Keller. Der Angriff begann mit dem unheimlichen Heulen der herabfallenden Bomben. Und dann bebte die Erde, das Haus wurde durchgerüttelt, die Kellertür flog auf und ein starker Luftzug rauschte durch den Keller. Es krachte rund um uns her und jeden Augenblick dachte ich, meine letzte Minute ist gekommen, wenn das Haus über uns zusammenstürzt und uns im Keller verschüttet. Zwischendurch versuchte ich, meine Mutter zu überreden, gegenüber in Urmetzers Keller zu fliehen, der mir sicherer schien. Aber meine Mutter lehnte ab. Und so harrten wir der Dinge. Zwanzig Minuten dauerte der Angriff - sie erschienen uns wie eine Ewigkeit. Und dann ließ das Zischen und Tosen allmählich nach, das Motorengeräusch der Flugzeuge entfernte sich - es trat Stille ein, Erleichterung: Wir lebten noch. Endlich teilten die Sirenen Entwarnung mit. Wir konnten den Keller wieder verlassen.

Obwohl unser Haus noch stand, bot sich ein Bild der Verwüstung. Von dem ständigen Sog oder Druck herabfallender Bomben waren viele Hausdächer abgedeckt, alle Fensterläden waren aufgeflogen und teilweise zerstört. Keine Fensterscheibe war mehr im Rahmen, überall lagen Glassplitter und sonstige Dinge, die einfach um- oder herabgefallen waren. Die größte Ernüchterung erlebte ich aber erst auf der Gasse direkt vor unserem Haus, als meine Mutter und ich zu Urmetzers gingen, um nach den Mädchen zu schauen. Die ganze Gasse lag voll mit Dachschieferplatten. Sie sind von dem gegenüberliegenden Haus, das keine Regenrinne hatte, heruntergerutscht. Ich stellte mir vor, was wohl mit mir geschehen wäre, wäre ich - wie ich gewollt hatte - aus unserem Keller geflüchtet. Möglicherweise hätten sie mir den Schädel gespalten. Ich hatte wohl einen guten Schutzengel; meine Mutter war der Schutzengel. Sie wird es auch öfter gewesen sein; und nicht nur für mich.

Koblenz war ein Trümmerhaufen. Es brannte überall - noch Tage lang. Eine stolze Stadt war binnen einer halben Stunde in Schutt und Asche gelegt worden. Luftminen, schwerste Bomben und Brandbomben waren auf die Stadt niedergegangen; es war wie in einem Feuermeer. 400 „fliegende Festungen" hatten ihre Last auf Koblenz abgeworfen. Später, als ich Schillers Lied von der Glocke las, hatte ich das Geschehen wieder vor Augen: „Das ist nicht des Tages Glut! Welch Getümmel, Straßen auf! Dampf wallt auf! Flackernd steigt die Feuersäule, durch der Straßen lange Zeile wächst es fort mit Windeseile, kochend wie aus Ofens Rachen glüh’n die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, flüchtet, taghell ist die Nacht gelichtet".

Nach diesem Angriff war die persönliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet, zumal - was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wußten - noch weitere Angriffe folgen sollten. Meine Mutter überlegte, ob es eine Möglichkeit gibt, wenigstens die beiden Mädchen Brigitte und Trudel in Sicherheit zu bringen. Mich brauchte sie als Beistand, und die anderen Kinder Bernhard, Therese und Ludwig waren noch zu jung, um sie "wegzugeben". Meine Mutter hatte eine Idee, und die eröffnete Sie mir noch im November 1944.

zurück zur Inhalts-Übersicht

* * *

Vergebliche Evakuierung nach Reifferscheid

(6) - Ob es mit den Verwandten in Reifferscheid abgestimmt war, weiß ich nicht. Wenn überhaupt, hätte dies brieflich geschehen müssen, denn ein Telefon hatten sie nicht. Jedenfalls bat mich meine Mutter darum, meine Schwestern Brigitte und Trudel nach Reifferscheid zu bringen und anschließend selbst wieder zurückzukommen. Ich kannte den Weg; denn ich war des öfteren mit meinem Vater mit der Eisenbahn dorthin gefahren und auch dort schon mal in Ferien gewesen. Es gefiel mir. Den ganzen Bauernbetrieb fand ich interessant und arbeitete auch gern mit. Da gab es Kühe zu hüten, Heu vom Heustall hinunterzuwerfen, das Fuhrwerk anzuspannen, zu pflügen, Heu zu wenden und aufzuladen, Getreidegarben aufzustellen und beim Dreschen zu helfen. Zwei Ochsen zogen das Fuhrwerk und die landwirtschaftlichen Geräte. Es gab auch Kühe, Schweine, Hühner und Gänse. Mit Onkel Josef war ich fast den ganzen Tag zusammen. Er war ein freundlicher Mann und stets guter Laune. Von ihm habe ich sehr viel gelernt.

Nach Reifferscheid also. Meine Mutter erklärte mir, es sei ihr zu gefährlich mit den Kindern; sie könne es nicht mehr verantworten, alle Kinder bei der drohenden Bombengefahr immer um sich zu haben. Mit nur wenig Gepäck machten wir uns eines Tages auf den Weg; denn um nach Reifferscheid zu gelangen, benötigte man höchstens drei Stunden. In Lützel stiegen wir in den Zug ein und fuhren rheinabwärts über Andernach und Bad Niederbreisig nach Remagen. Dort mußten wir auf die Ahrtal-Strecke umsteigen. Bis nach Remagen verlief alles ganz normal. Am Bahnhof aber erklärten uns die Beamten, daß heute kein Zug die Ahrstrecke - wir mußten bis nach Adenau - fahren könne, weil diese von feindlichen Flugzeugen in der letzten Nacht bombardiert worden und sie deshalb zur Zeit unpassierbar sei. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, per Anhalter mit einem Lastwagen zu fahren. Ich machte mich also mit meinen beiden Schwestern zu Fuß auf in Richtung Sinzig. Kurz vor Sinzig zweigt die Straße ins Ahrtal ab. Das sei ein günstiger Punkt, um einen Lastwagen zu erwischen, erfuhren wir. Aber bis dahin kamen wir nicht. Im Gleisdreieck Rhein - Ahr waren wir gezwungen, Deckung aufzusuchen, weil die Eisenbahnstrecke in diesem Bereich von feindlichen Jagdfliegern unter Beschuß genommen wurde. Bei allem hatten wir noch Glück, weil sich genau in diesem Gebiet an der Bundesstraße 9 ein Gasthaus befand, in das wir flüchteten (dieses Gasthaus gibt es heute nicht mehr; es fiel dem Verteilerkreisel nördlich von Sinzig, da wo auch heute noch die Ahrstrecke abzweigt, zum Opfer). Die Wirtin war zuhause und ging mit uns in den nahen Splittergraben, um Schutz zu suchen. Wir hörten die Sturzflüge der Maschinen und das Rattern der Bordkanonen. Welches Ziel sie hatten, konnten wir zunächst nicht ausmachen - aber im Laufe des Tages sollten wir es noch schmerzlich erfahren. Als der Spuk vorbei war, gab uns die Wirtin noch etwas zu essen, sie war sehr freundlich zu uns und hatte großes Mitgefühl. Ich weiß heute noch genau, was sie uns anbot: Kartoffeln und Spinat untereinander. Eigentlich hätten wir zu dieser Uhrzeit schon in Reifferscheid sein können. Unsere anschließenden Bemühungen, noch einen Lastwagen zu finden, haben wir im Laufe des Nachmittags erfolglos abbrechen müssen. Ich entschied, mit dem Zug wieder zurück nach Koblenz zu fahren. Also machten wir uns wieder auf den Weg - zu Fuß zurück nach Remagen zum Bahnhof. Das waren etwa drei Kilometer.

Hier erfuhren wir zu unserem Schrecken, daß linksrheinisch Züge in Richtung Koblenz nicht mehr verkehren könnten. Bei dem Angriff am Mittag, bei dem wir im Splittergaben hockten, waren die Gleise südlich von Remagen so zerstört worden, daß Züge nicht mehr fuhren. Um überhaupt noch nach Koblenz zu gelangen, blieb nur die rechtsrheinische Verbindung offen. Mit den beiden Mädchen - es war inzwischen später Nachmittag geworden - mußte ich über die Rheinbrücke, die sogenannte Erpeler Brücke, nach Erpel. Diese Brücke hat als Brücke von Remagen in den letzten Kriegstagen eine große Berühmtheit erlangt; es wurde auch ein Film darüber gedreht. Wir hatten Glück im Unglück; denn wir erwischten einen Zug in Richtung Koblenz-Ehrenbreitstein. Unterwegs begann es dunkel zu werden, es war schon Ende November und die Tage waren nicht mehr so lang. Während der Fahrt gab es wieder Fliegeralarm. In der Nähe von Fahr-Irlich, nördlich von Neuwied, mußte der Zug, der unter Beschuß genommen war, anhalten. Gott sei Dank zogen die Flugzeuge bald wieder ab. Es war nichts Schlimmes geschehen, und der Zug konnte weiterfahren. Ohne nochmalige Unterbrechung stieg ich mit den Mädchen in Ehrenbreitstein aus.

Müde waren wir alle, und Hunger hatten wir auch; denn außer dem Frühstück am Morgen und der kleinen Mahlzeit auf dem Weg nach Sinzig hatten wir den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken - und spät war es auch. Es wird gegen 22,30 Uhr gewesen sein, als wir den Fußmarsch nach Neuendorf antraten. Wir mußten Rhein und Mosel überqueren und es war ein weiter Weg, obwohl man von Ehrenbreitstein - wäre es hell gewesen - Neuendorf gut sehen konnte. Als weiteres Mißgeschick erwies sich, daß die Schiffbrücke über Nacht ausgefahren war, und wir deshalb den Weg über die Pfaffendorfer Brücke - einen weiteren erheblichen Umweg - nehmen mußten. Total erschöpft kamen wir nach 24,00 Uhr zu Hause an. Auf unser Klopfen öffnete unsere Mutter die Tür und konnte nicht verstehen, wieso wir es waren. Hatte sie uns doch längst wohlbehütet in Reifferscheid geglaubt. Sie weinte bitterlich. Nie mehr habe ich meine Mutter so aufgelöst gesehen wie in dieser Nacht.

Ich war noch nicht 13 Jahre alt, als dies geschah. Sehr früh hatte ich Verantwortung übernehmen müssen. Eine solch große Verantwortung wollte meine Mutter mir wohl nicht noch einmal übertragen. Nach ihrer weiteren Überlegung zogen wir zwei Wochen später - am 6. Dezember (es war Nikolaus-Tag) - doch noch nach Reifferscheid; diesmal mit der ganzen Familie - nur Vater fehlte, der war noch in Polen.

zurück zur Inhalts-Übersicht

* * *

Die letzten Kriegsmonate bei unseren Verwandten

in Reifferscheid

(7) - Was mit unserem Vieh geschah, daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Schließlich hatten wir eine Katze, eine Menge Kaninchen und Hühner, die wir ja nicht mitnehmen konnten. Wahrscheinlich hatten sich Urmetzers, unsere Nachbarn, darum gekümmert. Doch der Umzug nach Reifferscheid bedurfte der Vorbereitung. Immerhin mußten wir genügend Kleider für den Winter mitnehmen, und auch Bettzeug; denn davon hatten die Verwandten sicher nicht genug. Auch mußten wir uns polizeilich abmelden. Das war mit der Erklärung, wir zögen zu Verwandten, notwendig, um einer Evakuierung nach Thüringen zuvorzukommen. Die Neuendorfer Bevölkerung wurde wegen der großen Gefährdung durch Fliegerangriffe nach Thüringen evakuiert. Mutter hatte sicher recht, daß es uns bei Verwandten besser ergehen könne als bei fremden Menschen in einer fremden Gegend. Und außerdem wollte sie nicht den Russen entgegengehen.

Alles, was wir mitnehmen mußten, wurde in einen großen, aus Weiden geflochtenen Schließkorb und in weitere Koffer und Kisten verpackt und beim Bahnhof Lützel als Gepäck zum Transport nach Adenau aufgegeben, weil wir ja nicht alles persönlich mitnehmen konnten. Leider ist dieses Gepäck niemals in Adenau angekommen. Alle Nachforschungen blieben ergebnislos. Die letzten amtlichen Vermutungen waren, daß wegen der ständigen Bombardierungen der Ahrstrecke die Gepäckstücke in Remagen liegen geblieben sind, wo sie hätten umgeladen werden müssen. Nach Kriegsschluß sind sie dann wohl geplündert worden. Jedenfalls haben wir nie mehr etwas davon gesehen. Vieles davon war noch völlig neu, also ungebraucht. Mutter hatte bei ihrer Sparsamkeit immer zusammengenähte, alte Sachen benutzt. Das hätte sie besser nicht getan, sie hätte dann noch etwas von den neuen Sachen gehabt. Besser wäre es auch gewesen, die Sachen überhaupt nicht zu verschicken! Denn in Neuendorf wäre nichts passiert. Nach dem Krieg hätten wir weiter darüber verfügen können. Doch das konnten wir im Dezember nicht wissen.

Ob wir in Reifferscheid herzlich aufgenommen worden sind? Wir wurden aber aufgenommen, und das war auch für unsere Verwandten nicht einfach und leicht. Immerhin waren wir nicht die einzigen, die aufgenommen wurden. Auch Tante Lisbeth, die Frau von Onkel Peter,

(Reifferscheid im Jahre 1937,

Onkel Josef vor seinem Haus, das auch 1950 noch so aussah, mit Tante Lisbeth.Das Haus, in dem meine Mutter ihre Kindheit verbrachte und in dem wir von Dez. 1944 - April 1945 wohnten)

dem Bruder meiner Mutter (beide waren ja zusammen in Reifferscheid nach dem Tod ihrer Mutter herangewachsen), war mit den beiden Mädchen Loni und Marga von Koblenz dorthin gekommen. Onkel Peter war in Rußland, Sohn Alfons ebenfalls bei Militär, und der älteste Sohn Hans war seit 1943 in Frankreich vermißt. So haben unsere Verwandten also zwei erwachsene Personen und acht Kinder zusätzlich in ihrem Haushalt gehabt, der selbst aus vier Personen bestand: Onkel Josef (ich erwähnte ihn bereits) und Tante Apollonia, die Schwester meiner Großmutter, Erna, die Tochter der beiden, und Onkel Peter, der unverheiratete Bruder von Tante Apollonia.

In Reifferscheid gab es 1944 kein fließendes Wasser. Alles Wasser mußte aus Brunnen geschöpft werden, die im ganzen Ort verteilt an verschiedenen Stellen zu finden waren. Es waren mit Bruchsteinen gebaute tiefe, runde und überdachte Brunnen, in denen sich das Grundwasser, zum Teil aber auch das Oberflächenwasser sammelte. Ob es immer hygienisch rein war, ist zu bezweifeln; denn eine Kanalisation gab es auch nicht. Alle Brühe, egal wie sie aussah - zum Teil auch Jauche, lief über die Straßen ab. Das Brunnenwasser wurde mit Hilfe einer Spindel, über die eine Kette lief, aus dem Brunnen noch oben gezogen und in Eimern nach Hause getragen.

Elektrisches Licht gab es zwar, aber oft war es infolge von Kriegseinwirkungen ausgefallen oder das Elektrizitätswerk stellte täglich stundenweise den Strom ab, weil nicht so viel produziert werden konnte. Abends saßen die Menschen dann im Dunkeln, wenn man keine Kerze oder Öllampe hatte. Und wer hatte schon so etwas? Das gab es ja auch nicht. So behalf man sich mit Karbid. Die Bauern hatten immer noch eine Möglichkeit, an Karbid heranzukommen. Die Karbid-Lampen stellten sie mit Hilfe von zwei leeren Konservendosen unterschiedlicher Größe selbst her. Die kleinere Dose diente zur Aufnahme des Rohkarbids und wurde mit einem angepaßten, selbst hergestellten Holzpfropfen fest verschlossen. In die ehemalige Unterseite dieser Dose wurde ein winziges Loch geschlagen und diese Dose sodann mit der Seite, die mit dem Pfropfen verschlossen war, in die größere Dose gestellt, die mit Wasser ganz oder teilweise gefüllt war. Durch den Holzpfropfen zog die Feuchtigkeit in die obere Dose ein, das Karbid löste sich auf, das entstehende Gas entwich auf der Dosen-Oberseite und konnte angezündet werden. Die Konstruktion ergab ein klares, helles und weißes Licht. Je nach Größe des Lochs war die Flamme größer oder kleiner.

Es war, das kann sich jeder denken, sehr eng in der Familie. 14 Personen an einem Tisch. Das ging fast immer nur in zwei Etappen. Und Schlafzimmer? So viele Schlafzimmer hatte das Haus nicht. Ich erinnere mich, daß in einem engen, langen Raum vier Doppelbetten nebeneinander aufgestellt worden sind, und zwar quer im Zimmer. Das Zimmer war aber so schmal, daß man am Kopf- oder Fußende der Betten nicht vorbei kam. Wer also das vierte Bett erreichen wollte, konnte dies nur über die drei davor stehenden. In diesem Zimmer schlief meine Mutter mit ihren sechs Kindern. Die Familie von Tante Lisbeth bekam ein anderes, ähnliches Zimmer. Reibereien blieben bei diesen Verhältnissen nicht aus. Besonders Erna wurde es manchmal zu viel.

(Erna, - * 1923 + 07.10.1987 - die Tochter von Onkel Josef und Tante Apollonia)

Es war für sie dieselbe Situation wie 30 Jahre früher, als die beiden Kinder - meine Mutter und ihr Bruder - in die Familie der Großmutter aufgenommen worden waren. Damals hatte Ernas Mutter die Probleme mit den Kindern. Aber zu ernsthaften Auseinandersetzungen ist es nicht gekommen. Tante Lisbeth und meine Mutter, aber auch die beiden ältesten Mädchen, Loni und Brigitte und ich selbst, arbeiteten mit. Meistens fuhr ich mit Onkel Josef aufs Feld oder in den Wald. Im Winter wurde Holz gemacht - Bäume gefällt. Hier lernte ich, wie das gemacht wird. Holzhauen, Straße und Hof sauber halten, Stall misten, Heu vom Heustall herunter werfen, waren Arbeiten, die ich verrichten konnte. Auch dreschen habe ich gelernt - aber mit dem Flegel. Es war gar nicht so einfach, wie es aussah. Mit Onkel Josef und Onkel Peter mußte das im Takt gehen, damit man sich nicht selbst und gegenseitig die Flegel um die Ohren schlug.

Wegen der Ernährungs-Bewirtschaftung in den Kriegsjahren ließen sich die Leute so allerlei einfallen. Ich erinnere mich, daß ich mit Onkel Josef nachts zu einer Familie ging, die über eine Mühle verfügte, die von einem Elektromotor angetrieben wurde und auf der man Öl pressen konnte. Davon durfte natürlich niemand etwas wissen; solche Vergehen wurden mit Gefängnis bestraft. Den Raps zogen unsere Verwandten selbst, und daraus wurde Rüböl gepreßt. Den Ölkuchen, das was von dem Raps übrig blieb, wurde den Schweinen verfüttert.

Eines Tages tauchte ein Kontrolleur auf unserem Hof auf, um die Hühner zu zählen. Zur Aufrechterhaltung der Ernährung mußten die Bauern ja nicht nur Fleisch und Getreide, sondern auch Eier abgeben. Bei den jährlichen Erhebungen mußten sie deshalb im Fragebogen auch die Anzahl der Hühner angeben. Und diese Zahl wurde kontrolliert. Hierbei konnte ich die Schlitzohrigkeit der Bauern bewundern. Die Hühner liefen frei umher, und um sie zählen zu können, mußten sie versammelt werden. Das geschah, indem man ihnen Getreidekörner in den Hof warf - dann kamen sie von allen Seiten. Und dann wurde gezählt; der Kontrolleur zählte mit. Bei einer bestimmten Zahl angekommen, sagte meine Tante, das seien ihre Hühner, die übrigen seien von ihren Nachbarn, obwohl das überhaupt nicht stimmte. Und die Nachbarn machten es genau so.

Es war selbstverständlich, daß unsere Verwandten nicht den gesamten Unterhalt für uns übernehmen konnten. Mit Hilfe unserer Lebensmittelkarten versorgten wir uns weitgehend selbst. In Reifferscheid gab es damals aber nur einen kleinen Krämerladen, ein Kolonialwarengeschäft - wie es hieß, in dem gleichzeitig auch die Postsachen erledigt wurden, weshalb man, wollte man größere Mengen kaufen, meistens nach Adenau oder Antweiler gehen mußte. Ja, man mußte gehen; eine öffentliche Verkehrsverbindung gab es nicht, und ein Auto oder einen Traktor hatte auch niemand. Wenn überhaupt, hätte man höchstens mit dem Ochsenfuhrwerk fahren können. Die kürzesten Wege nach Adenau oder Antweiler führten durch Feld und Wald; 50 Minuten nach Adenau, zehn Minuten länger nach Antweiler, wohlgemerkt, eine Strecke. Brot kauften wir immer in einer dieser beiden Gemeinden. Es waren meistens zehn bis zwölf Brote zu je drei Pfund, die wir erwarben. Die reichten für eine Woche. Um sie nicht schleppen zu müssen, transportierten wir sie in einem Kinderwagen, über den wir verfügten, weil die jüngsten Kinder - Ludwig und Marga - manchmal auch noch damit gefahren wurden. Holten wir die Brote in Adenau, mußte der Rückweg über Honerath führen, weil der andere Weg zu steil und mit einem Kinderwagen nicht befahrbar war. Die Strecke über Honerath betrug fast acht Kilometer und war in knapp zwei Stunden zu bewältigen. Wegen unseres Wohnortes Reifferscheid mußten wir das Brot eigentlich in Adenau kaufen. Aber wegen der Bewirtschaftung gab es nicht immer welches. Wenn wir dann nach Antweiler gingen, wurden wir manchmal nach unserem Wohnort gefragt. Als Reifferscheider hätten wir kein Brot bekommen. Deshalb logen wir und sagten, wir wohnten in Dorsel; weil diese Gemeinde zum Amt Antweiler gehörte.

In den ersten Tagen, als wir bei unseren Verwandten wohnten, gab es noch Einquartierung. So nannte man es, wenn die Militärkommandantur den Soldaten befohlen hatte, in bestimmten Häusern zu übernachten. Vorher waren Quartiermacher dort, die entschieden hatten, wie viele Soldaten jede Familie aufnehmen konnte. Die Soldaten befanden sich im Aufmarsch für die sogenannte Ardennen-Offensive, der letzte, verzweifelte Versuch Hitlers, das Kriegsglück doch noch zu seinen Gunsten zu wenden. Wie sich herausstellte, war dieser Versuch überflüssig und erfolglos. Diese verlorene Offensive war der endgültige Anfang vom Ende.

Weihnachten 1944 gab es in Reifferscheid viel Schnee. Er lag etwa 40 bis 50 Zentimeter hoch und an manchen Stellen gab es mächtige Verwehungen.

Einige Tage später, als wir übten, Ski zu laufen - das waren vom Schreiner hergestellte Bretter mit Lederbindung - sah ich einen Mann durch den Schnee stapfen. Er kam aus Richtung Winnerath und zog zwei Holzkoffer hinter sich her durch den Schnee. Nahe genug herangekommen erkannte ich meinen Vater. Im Osten war seine Dienststelle wegen der herannahenden Russen aufgelöst und die Mitarbeiter in Urlaub geschickt worden. Infolge der zerstörten Ahrtal-Bahnlinie kam mein Vater zu Fuß von Bonn über die Grafschaft und Schuld an der Ahr nach Reifferscheid. Das war wegen des vielen Schnees ein äußerst anstrengender Fußmarsch. Aber wir waren sehr froh, ihn einmal wieder zu sehen. Er konnte einige Tage bleiben und mußte dann wieder zurück. Er hatte Auftrag, sich bei seinem Heimatbahnhof Ehrenbreitstein zu melden.

Die Westfront rückte immer näher zu uns heran. Einerseits versuchte die deutsche Wehrmacht, mit den damals von Wernher von Braun konstruierten Fernlenkwaffen, V 1 oder V 2, den alliierten Gegner von Deutschland aus zu attackieren. Wir hörten nachts, später auch tagsüber, diese Waffen über uns hinweg fliegen (mitunter konnte man sie auch sehen); andererseits hielten die alliierten Flieger deutsche Stellungen mit ihren Lightning- oder Thunderbold-Jägern unter Beschuß. Von der Höhe von Reifferscheid aus konnten wir sehr gut sehen, wenn die feindlichen

(Reifferscheid im Winter)

Flieger im Tiefflug anflogen und sich - aus Bordkanonen schießend - in die umliegenden Täler auf die Stellungen in Adenau, Schuld, Fuchshofen oder Antweiler stürzten. Ich erinnere mich noch an einen Sonntagnachmittag, als die deutsche Vierlingsflak in Schuld innerhalb von zehn Minuten vier britische Doppelrumpf-Lightning-Jäger abschoß. Einmal fielen auch Bomben, allerdings ohne großen Schaden anzurichten; sie gingen im freien Feld zwischen Reifferscheid und Rodder nieder. Tante Apollonia saß gerade auf der Toilette (besser: Plumpsklo) und meinte nachher, die Amerikaner hätten wieder mit ihren Bordwaffen geschossen.

Vor den alliierten Flugzeugen war man nirgendwo sicher, auch nicht vor der heranrückenden Front. Deshalb bauten die Männer von Reifferscheid auch einen großen unterirdischen Schutzraum. Dieser befand sich in Richtung Honerath im Bereich der Alte Burg. Splittergräben wurden ebenfalls errichtet. Der nächste für uns erreichbare war nur wenig außerhalb der Gemeinde in Richtung Winnerath, von unserem Haus nur etwa 100 Meter entfernt. Auch Onkel Josef machte sich Gedanken wegen der heranrückenden Front und faßte den Beschluß, eine mögliche Ersatzunterkunft - ein Ausweichquartier - zu errichten. Mit meiner Mithilfe hat er auch damit begonnen, etwa 1,5 bis 2 Kilometer entfernt, in einem ihm gehörenden Waldstück, Kohlrosenbusch genannt, von Reifferscheid in Richtung Laufenbach/Ahr gelegen. Aber dann haben wir die Arbeiten eingestellt, weil es unmöglich schien, eine so große Familie im Winter Tag und Nacht in einer selbst gezimmerten Hütte unterzubringen.

Noch im Januar und Februar wurden junge Männer zur Wehrmacht eingezogen. Viele, die der Einberufung gefolgt sind, sind - oft nicht 18 Jahre alt - noch in den letzten Kriegstagen gefallen. Wofür? Einer von Walds, der Familie, die uns gegenüber wohnte - Alois hieß er und hatte noch acht Geschwister und sein Vater war schon früh gestorben, folgte der Einberufung nicht. Das alles erfuhren wir natürlich erst nach dem Ende des Krieges. Damals hieß es, er fahre nach Koblenz zur Einberufung. Zwei Tage später war er aber wieder zu Hause mit der Begründung, wegen Bombardierung der Eisenbahnstrecke sei er nicht nach Koblenz gekommen. Einige Wochen später erhielt er einen weiteren Einberufungsbescheid. Und wieder machte er sich auf den Weg. Diesmal kam er aber nicht zurück. Erst als die Amerikaner Reifferscheid „erobert" hatten, sahen wir Alois wieder. Er war nicht zur Einberufung gefahren, sondern hatte sich versteckt, wo, das war nicht zu erfahren, und hat gewartet, bis die Gefahr vorüber war.

* * *

Kriegsende! - Zurück - nach Hause!

(8) - Irgenwann war es dann soweit. Man erfuhr von Dorf zu Dorf, wie weit die Amerikaner schon herangekommen und welche Gemeinden eingenommen worden waren. Als sich die deutschen Truppen eines Abends aus Reifferscheid zurückzogen, waren alle sehr erleichtert. Niemand war einem Kampf um die Einnahme oder Verteidigung dieses Ortes interessiert. Mit einer Verteidigung war aber immer zu rechnen, weil damals alle Orte mit sogenannten Panzersperren versehen waren, die vom Volkssturm verteidigt werden sollten. Volkssturm war eine Gemeinschaft der nicht mehr wehrpflichtigen und wehrtüchtigen Männer, die im Verteidigungsfall aber noch militärische Aufgaben erfüllen sollten. Dieser Volkssturm dachte aber in Reifferscheid nicht an eine Verteidigung. Die Panzersperren blieben geöffnet, alle Waffen, hauptsächlich Gewehre und Maschinenpistolen wurden - wie wir später erfuhren - noch in die Brunnen geworfen, damit die Amerikaner sie nicht finden sollten, und im Laufe der Nacht wurden riesige weiße Bettücher als Zeichen der Unterwerfung am Kirchturm befestigt, der schon von weit her sichtbar war. Auch die einzelnen Häuser hielten weiße Tücher für die Übergabe bereit.

Und dann kamen sie, die Amerikaner. Es war etwa sieben Uhr morgens. Mit Panzern und Lastwagen rollten sie aus Richtung Honerath an. Vorsichtig, hinter jeder Straßenbiegung einen Hinterhalt vermutend. Aber nichts geschah. Die Menschen in den Häusern hingen die weißen Bettücher aus den Fenstern und empfingen den "Feind". Die Amerikaner, viele davon mit schwarzer Hautfarbe; solche Männer hatte man in Reifferscheid leibhaftig wahrscheinlich noch nie gesehen, durchstöberten Haus für Haus. Es fiel nicht ein einziger Schuß. Statt dessen versorgten die "Schwarzen" die einheimischen Kinder mit Schokolade und sonstigen Süßigkeiten. Wer von den Kindern kannte zu diesem Zeitpunkt Schokolade? Fest steht: Die Amerikaner wurden nicht feindselig aufgenommen. Warum auch? Wir hatten sowieso keine Wahl.

Direkt hinter unserem Haus - es war das letzte in der Straße - richteten die Amerikaner einen Versorgungspunkt ein. Auch hier machten vor allem Schwarze die Arbeit. Mein Bruder Bernhard - gerade sieben Jahre alt - freundete sich mit diesen Soldaten besonders an. Fast den ganzen Tag brachte er bei ihnen zu, und bei dieser Gelegenheit fiel ganz besonders viel für ihn ab.

Von irgendwelchen Übergriffen der Soldaten auf die deutsche Bevölkerung habe ich nie etwas gehört. Es gab zwar keine himmlische Ordnung, das ist bei einer Besatzung sicher nicht möglich, aber es herrschte Frieden - zumindest in Reifferscheid. Man konnte wieder ruhig schlafen; denn unmittelbares Kriegsgeschehen gab es nicht mehr, auch keine Bombardierungen mehr und auch keine Jagdflieger-Überfälle mit Bordwaffen-Beschuß.

Eines Tages erzählten sich die Männer des Dorfes, die deutschen Truppen hätten sich so schnell zurückziehen müssen, daß sie nicht mehr alles hätten mitnehmen können. Mit "alles" waren Geräte und vor allem Pferde gemeint. Es verbreitete sich also die Kunde, bei Hohenleimbach, das ist ein kleiner Ort an der Hohen Acht in Richtung Kempenich, stünden 200 verlassene Armeepferde. Also beschlossen die Männer, am nächsten Tag dorthin aufzubrechen, um sich mit diesen Pferden zu bedienen. Die Männer dachten, es sei einmal etwas anderes; nicht immer nur mit Ochsen fahren und arbeiten müssen. Onkel Josef und ich gingen auch mit. Es war ein weiter Weg von etwa 15 Kilometern, der uns zunächst hinunter nach Leimbach und dann immer aufwärts über Kalenborn in Richtung Hohe Acht und Kempenich führte. Onkel Josef muß inzwischen die Lust an dem ganzen verloren haben; denn irgendwann war er nicht mehr zu sehen. Was hat dort alles am Wegrand gelegen an zurückgelassenem Material der deutschen Soldaten. Das hat mich wohl so beeindruckt, daß ich immer mehr den Anschluß an die Gruppe verlor und plötzlich den Weg nicht mehr wußte. Zufällig vorbeikommende Personen fragte ich nach dem Weg nach Leimbach. Sie zeigten ihn mir. Aber bald merkte ich, daß ich wohl in die falsche Richtung ging und konnte mir das nicht erklären. Irgenwann später sah ich die ersten Männer aus Reifferscheid zurückkommen und begriff die Aussage der Leute, die mir den Weg gezeigt hatten. Es lag eine Verwechslung vor. Ich meinte den Ort Leimbach, sie aber den Ort Hohenleimbach; das ist der Ort, bei dem die Pferde standen. Die Männer aus Reifferscheid saßen auf den Pferden und ritten nach Leimbach zurück. Sie sagten mir noch, wo ich die Pferde finden könnte. Als ich sie endlich sah, stellte ich fest, daß es wirklich eine große Herde war, ob 200, wußte ich natürlich nicht. Ich war der letzte, der ein passendes Pferd fand; nicht allzu schwer war es und von fast schwarzer Farbe. Ich band ihm einen mitgebrachten Strick als provisorisches Zügel- und Zaumzeug um, legte eine Decke über - einen Sattel gab es nicht - und dachte, "hoffentlich wirft es mich nicht ab". Ich hatte bis dahin noch nie auf einem Pferd gesessen. Aber es warf mich nicht ab. Und so ritt ich - es ging besser als erwartet - zurück in Richtung Reifferscheid. Unterwegs fand ich noch einige Decken, die ich dem Pferd ebenfalls auflegte. Am Schluß hatte ich sechs Decken unter mir, und ich dachte, die können wir zu Hause gut gebrauchen. Dabei gab es nur ein Problem: Die Decken rutschten immer und immer wieder, weil sie nicht wie ein Sattel festgezurrt waren. Und so mußte ich mehrmals absteigen und die Decken neu richten. Am Abend kam ich als letzter - aber ohne Sturz - in Reifferscheid an. Jetzt hatten wir ein Pferd. Onkel Josef war schon lange zu Hause - ohne Pferd. Die Bauern spannten die Pferde auch an und arbeiteten mit ihnen. Die Ochsen hatten Pause. Aber dafür bekamen sie auch weniger zu fressen, und sie magerten immer mehr ab.

Eine weitere Begebenheit mit diesen Pferden ist noch zu erwähnen. Irgendwann begann jemand, seinem Pferd die Schwanzhaare abzuschneiden, um einen Besen daraus zu fertigen. Wer hatte schon einen Original-Roßhaar-Besen? Es dauerte nicht lange, und fast alle machten es ihm nach. Die Pferde liefen mit ihren Schwanzstummeln, fast ohne Haare, umher. Es war ein bedauernswerter Anblick. In diesem Zustand wurden sie später den Amerikanern übergeben, als diese angeordnet hatten, die Pferde der ehemaligen deutschen Wehrmacht seien ihnen auszuliefern. Dadurch wurden die Ochsen reaktiviert.

Wenig später erfuhren wir, daß auch Koblenz in die Hand der Alliierten gefallen ist. Wir wußten zu diesem Zeitpunkt, daß unser Vater nicht mehr dienstverpflichtet worden war und wieder beim Bahnhof Ehrenbreitstein arbeitete. Das war für meine Mutter das Zeichen zum Aufbruch. Wir konnten wieder zurück nach Neuendorf. Unser Haus - auch das wußten wir schon - war zwar etwas beschädigt, aber es stand noch und war auch noch bewohnbar.